| 5リーグ |  |

|

| 5ボンバー |  |

|

「ネプリーグ」のアレンジ

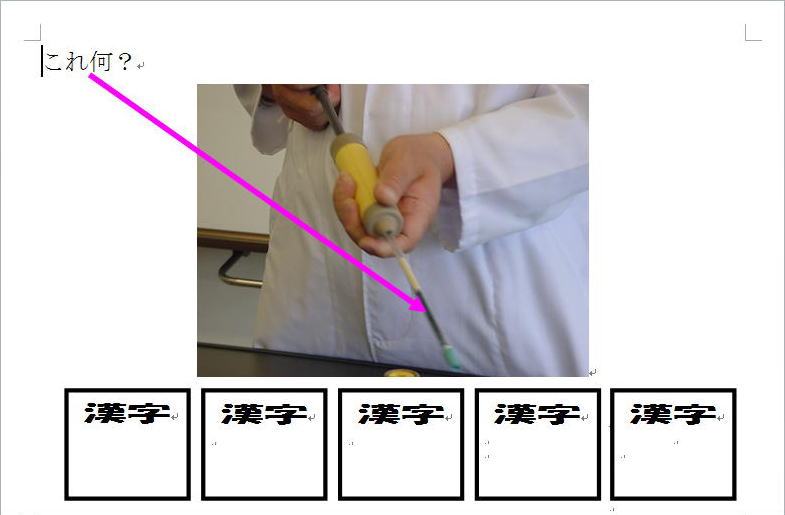

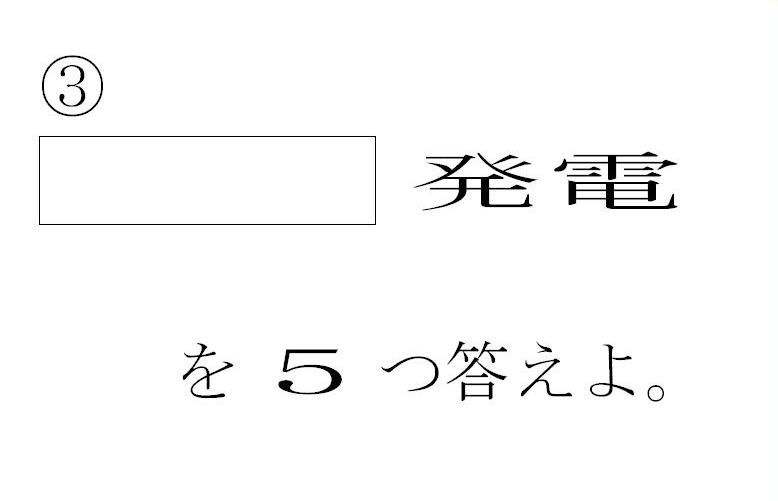

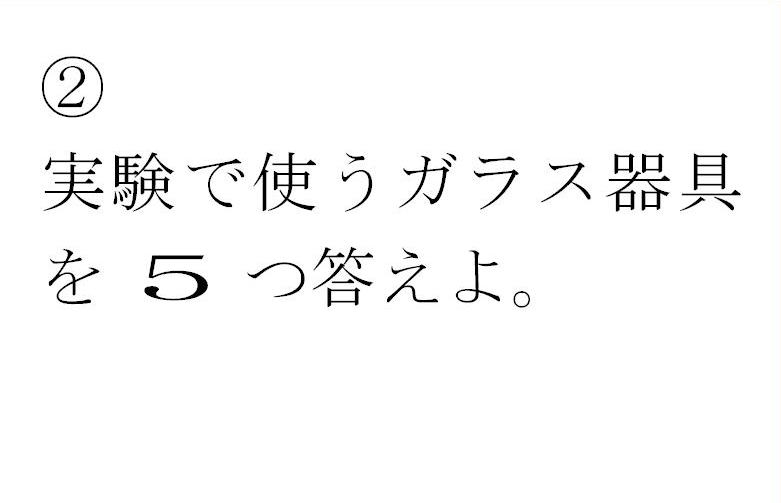

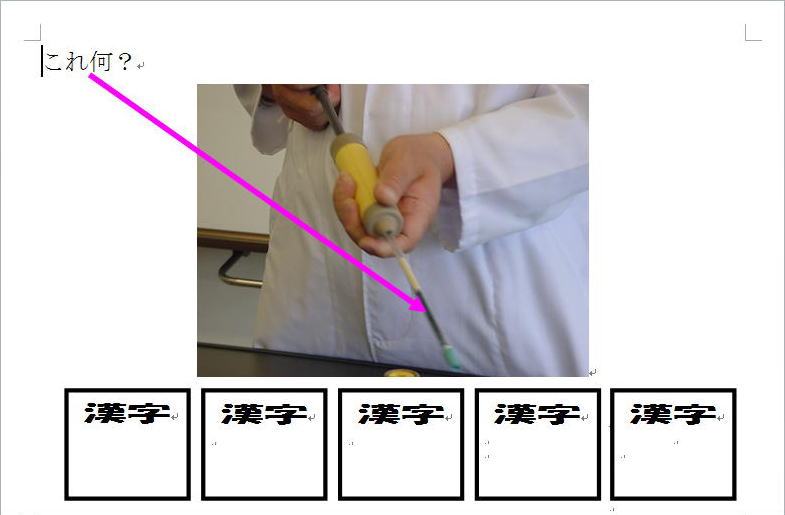

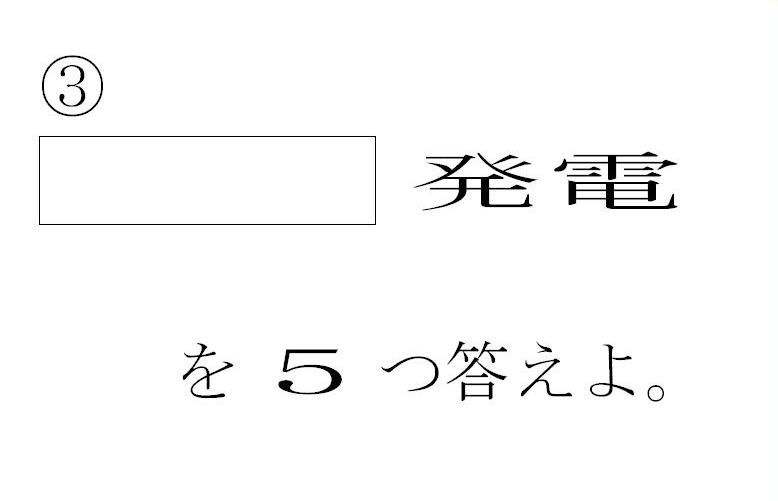

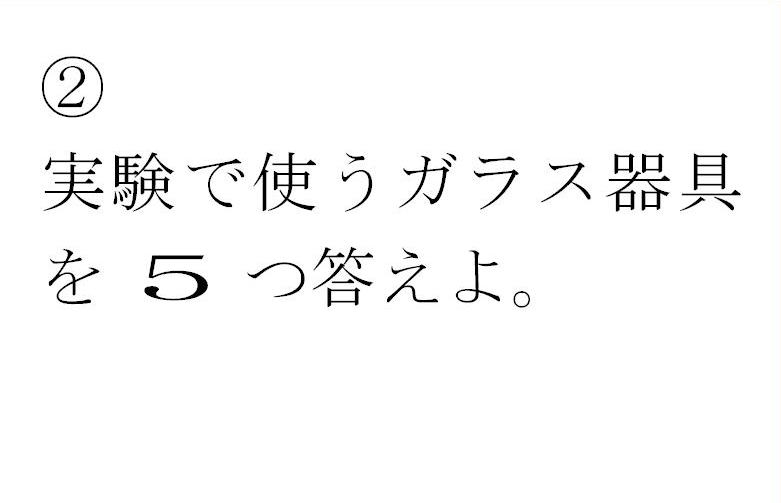

22・23年度・24年度、フジテレビ月曜夜7時に放映しているゲームを教室に持ちこんでみました。理科で問題を作りました。

大型テレビ画面を利用し、「ファイブリーグ」「5ボンバー」「フィーリングクイズ」をセットで行いました。間違えると目立つという難点の克服のため、7・8人ぐらいを1チームとし、2人で答えるところも作りました。かなり盛り上がりました。

例を下にあげておきます(ワードで作成しました)。これらを書画カメラで投影します。「5ボンバー」では、テレビにタイマーを表示しドキドキ感を増しました。ぜひやってみて下さい。トロッコアドベンチャーも用意し、100万円のシールをプレゼントしました。

「理科編」と「社会編」があります。ファイルがほしい方は、トップページにもどってメールをください。

| 5リーグ |  |

|

| 5ボンバー |  |

|

「ザ・チーター」のアレンジ

18年度TBS水曜夜9時に放映しているゲームを教室に持ちこんでみました。もちろん、児童用にアレンジしました。日本全国でも、やっているのは私だけと自負しています。平成18年度6年生の1学期のまとめとして行いました。クイズは、1学期の授業内容から出題したので勉強色が強かったです。この番組を知っている子、知らない子の両方の子が楽しくできたようです。やり方を説明しますので、2学期や3学期のまとめに使ってみてください。もちろん、ルールはクラスの実態に応じて変えてみてください。

個人の演技力、個人の学力、そして、チームのかけ引きなど、とても楽しくできます。やってみてください。

チーム分け

5人が1チーム(6人のところは、交替で出るなど工夫してみてください)

勝敗

教師からの出題に対して、1チームの5人ひとりひとりが、相談無しに解答を紙に書いて、発表します。正解の子は得点が与えられます(正解を10点とすると、全員正解で50点)。ところが、この5人の中に正解を知っている子(チーター)が一人いて、他のチームの子は、その知っている子を当てます。チーターが当てられると得点が、0点になってしまいます。当てられるまで問題をくり返します。5人1チームだと最高4問。満点は200点。

これを、チーム毎に順番に2巡行い、点を競います。得点が多いチームが勝ちとなります。ちょうど45分くらい。

詳しいルールと手順

| ① | いすを5脚黒板の前に、となりの子の解答が見えないくらい離して並べる。そこに解答チームがすわる。 | |

| ② | 解答チームは、生活科バックのような固い透明でない下じきをひとりひとり持つ。4枚解答するための紙とマジックを配る。(ホワイトボードの方がより良い) | |

| ③ | 教師が、解答チームのひとりひとりに小さい紙を配る(その1枚には、4問すべての答えが書かれている)。下じきに、洗たくばさみでとめたりする。 | |

| ④ | 教師が出題する。 | |

| ⑤ | 解答チームは、解答用紙にそれぞれ解答を書き、教師の合図で順に発表する。 | |

| ⑥ | 教師が、正解か不正解かを全員に告げる。 | |

| ⑦ | 5人のうち、誰が正解を知っているか(チーター)を、他の全員に聞く。順に手を挙げさせる。 | |

| ⑧ | 多数決を取り、多い子に「正解を知っていましたか」と聞く。 | |

| ⑨ | 当たっていた場合は、点が0点となり、次のチームが前に出てくる。当たらなかった場合は、次の問題に進む。 | |

| ⑩ | 以下、多数決で、チーターが当たるまで繰り返す。 | |

| ⑪ | これを、チーム毎に順番に2巡行う。 |

| ※ | ③について・・・・ | 問題数は、4問×チーム数×2回分。4チームの場合は、32問考えなければならない。しかも、3,4問目まではいかない可能性があるので、1、2問目に、いい問題を当てるようにした方がよい。ちなみに、私は、32問考えた。すべての教科で4問づつぐらいは必要かもしれない。 |

| ⑨について・・・・ | 2問目で当てられても1問目の得点はもらえることとする。 | |

| ⑪について・・・・ | 2巡目は、チーターをチーム内で相談させてもおもしろい。私は、そのようにしてみた。 |

| チーターが、わざと間違うのも作戦ですが、不正解で得点にならないから、このへんのかけ引きが難しいです。全員正解がベストですが、個々により苦手な問題が出ることもあるのでうまくいかないです。子ども達のそれぞれの考えや性格が出るので楽しいです。ひとりひとりの表情もふだんと違うのも良い感じです。ぜひ、挑戦してみてください。 |

フジテレビに「はねるのとびら」という番組があります。児童に大変人気のある番組です。私も気に入っていますが。その中に「ほぼ100円ショップ」というコーナーがあります。100円の品物の中に高額商品がいっしょに置いてあり、回答者が順に100円だと思うも品物を選びレジに持っていきます。その商品を自腹で買い取っていきます。それが高額商品だとかなりダメージを受けます。ここがおもしろいところです。「これが何万?」と思えるような物が入っているからたまりません。15品中5品程度高額商品が入っているようです。

これをアレンジして6年の家庭科の授業で行いました。「金銭の使い方」という学習があり、無駄遣いをしないというところの知識定着のところに応用してみました。

私がやった方法

① 自分が持っている100円の物の他、5品ぐらい実際におもしろそうな物を買ってく。そこに、高額の物をいっしょに用意する。(20品ぐらい、最高額は銀の指輪9000円を置いてみました)

② 生活班(6班)が順に、相談して(もちろんさわるのはオーケー)100円のものを当てていく。

③ 担任が値段を言い、その値段を黒板に書いていく。ここがドキドキするところ。(前もって紙にいくらかを書いておき、ずるとならないようにします)

④ 100円の品物がなくなるまで行い、合計金額が少ない班が勝ちとする。

かなり盛り上がった1時間でした。学級の実態に合わせて適当にアレンジしてください。

おすすめアイデアベスト20(2006年度版にもランクイン)